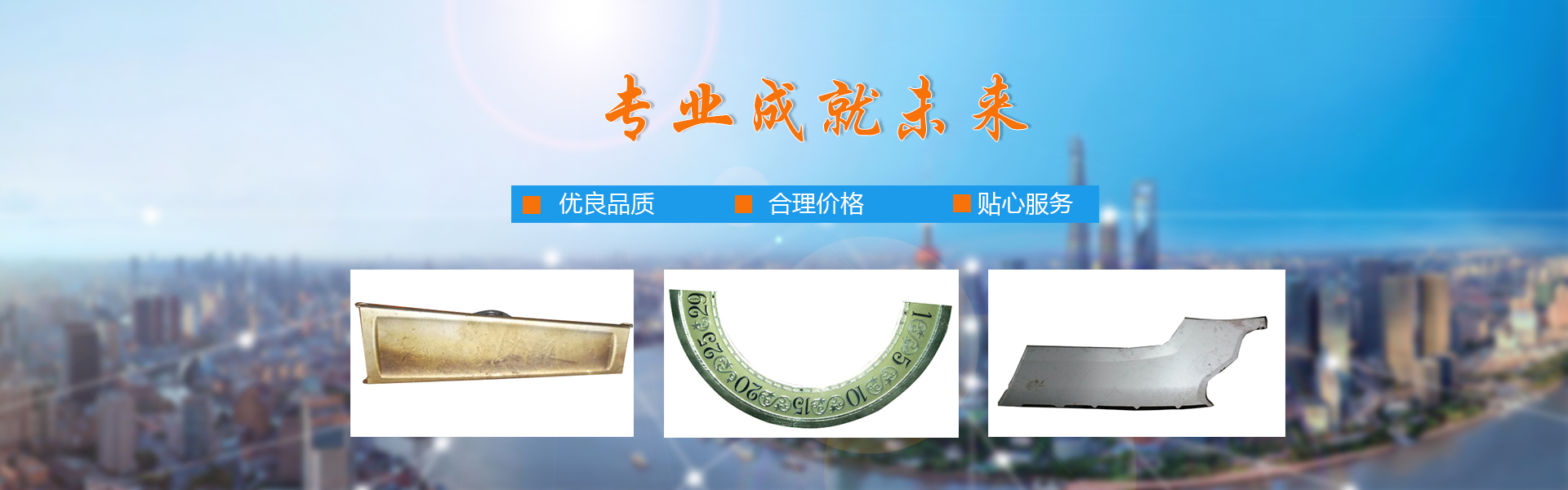

在DesignCon期間看到一個分享的主題是關于“48V電源為什么成功代替12V的電源”。本來計劃去聽,結果與另外一個主題在時間上沖突了,所以就錯過了,本想著再看看論文,結果發現作者并沒有分享論文。所以就找了些資料學習下,把學習到的一些內容簡單總結分享給大家。

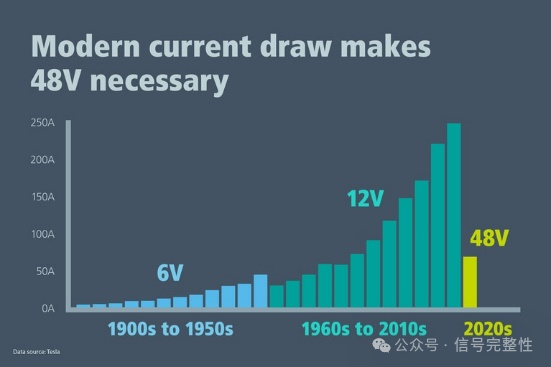

電壓逐步升高的這個事情其實由來已久,48V代替12V在許多領域也取得一些成功,主要是因為它在能效、功率和系統設計方面具有明顯優勢。以下是關鍵原因:

1. 降低導線損耗,提高能源效率

電力傳輸中的損耗主要由電流引起的電阻損耗(I²R)決定。在相同功率傳輸需求下,提高電壓可以減少電流,從而降低功率損耗。例如:

因此,48V 系統可以顯著提高供電效率,減少銅損,降低布線成本。

2. 更高的功率密度,支持更大功率負載

-

12V 供電系統在高功率應用(>1kW)時,需要承載很大的電流(如 100A 以上),導致布線復雜、損耗增加。

-

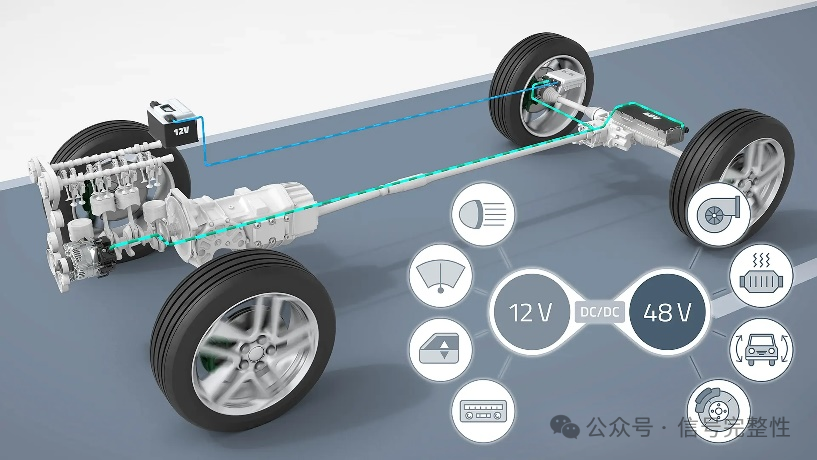

48V 系統 能在較低電流下傳輸相同的功率,使電源設計更緊湊、更輕量化,尤其適用于高功率應用,如服務器、數據中心、EV(電動車)等。

-

谷歌、Meta(Facebook)、亞馬遜 等公司已經采用 48V供電架構以優化數據中心能效。

-

OCP(Open Compute Project)也推動 48V 服務器架構,替代傳統 12V 方案。

3. 成本與設計優化

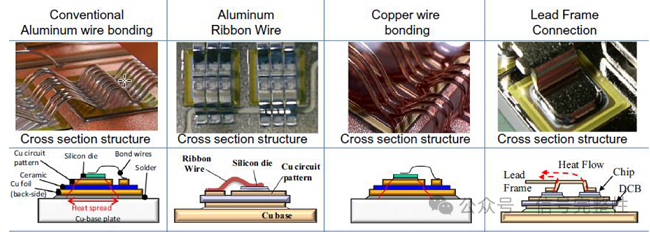

相比12V 系統,48V 設備的電流更小,可以減小功率器件(MOSFET、IGBT、電感等)的體積和散熱需求。

12V vs. 48V系統對比分析

|

對比維度

|

12V系統

|

48V系統

|

|

電流與損耗

|

高電流,高損耗:傳輸相同功率時,電流較大,導致 I²R 損耗增加,需要更粗的導線

|

低電流,低損耗:同功率下電流降低 4 倍,損耗減少 16 倍,減少導線銅耗

|

|

功率密度

|

較低:適用于低功率設備,超過 1kW 以上的功率傳輸不高效

|

較高:適用于高功率設備,數據中心、電動車等更適合

|

|

轉換效率

|

較低:大電流導致 MOSFET、整流器等功率器件損耗增加

|

較高:低電流減少導線和功率器件的損耗,提高 DC-DC 轉換效率

|

|

布線與設計

|

線纜較粗,布線復雜:需要更粗的電纜和更大尺寸的電路板銅層

|

線纜較細,布線優化:減少銅線用量,降低 PCB 走線復雜度

|

|

應用場景

|

適用于 小型電子設備、低功率系統(PC、電池供電設備等)

|

適用于 數據中心、服務器、電動車、混動汽車、工業設備 等高功率需求場景

|

|

安全性

|

更安全:人體安全電壓更低(12V 遠低于 60V 低壓安全標準)

|

仍在安全范圍內(48V < 60V),但短路電弧能量比 12V 高,需額外保護

|

|

成本

|

短期成本較低:傳統 12V 設備和生態成熟,初始成本低

|

長期成本更優:減少銅材、提高能效,但初期投資較高

|

|

行業趨勢

|

逐漸被替代:在高功率需求的應用中逐漸被 48V 替代

|

快速增長:數據中心、電動車等領域采用 48V 方案

|

|