中美貿易戰,美國以芯片為籌碼來遏制中國高科技產業以及經濟的發展。在這樣的背景下,中國亟需推動自主創新,做大做強自家芯片。然而,目前中國芯片發展存在諸多癥結。

前些日子,任正非接受美國媒體CNN采訪,在談到華為手機定價時說:華為在定價方面在向蘋果學習,把價格做高一點,市場上的其他手機品牌才有活路;如果通過降價贏下市場的話,就會破壞市場的一些秩序。可以看到,華為不僅考慮自身的手機發展,也在呵護和維系著平衡、健康的產業生態。如果華為采取低價策略,那么vivo、OPPO、小米手機生存發展的空間將極大壓縮。那樣的話,華為“獨樂樂”,就不會再有今天中國手機品牌幾乎一統世界的“眾樂樂”的產業局面。

此次中美貿易戰,美國通過芯片來遏制中國經濟的發展,可想而知芯片的戰略地位。然而,作為國之重器的芯片,在國內的生存環境卻已經受到了嚴重的破壞。

互聯網思維和模式讓國內芯片業很受傷

互聯網領域的相關企業對國內芯片產業環境破壞巨大。

一方面 ,BAT互聯網的商業模式讓人們誤以為是商業的真相。

漢天下董事長楊清華告訴記者,互聯網講究的是差異化的商業模式,很牛的產品定義,早期不看銷售額而看流量,越快越好。這對IC是很可怕的事情,讓整個產業變得很浮躁。

同時,這種浮躁對80、90后的員工影響最大,沒有一個正確的心理預期,會導致年輕員工頻繁跳槽,工作2年還沒有學到精髓,但是覺得自己可以了就跳槽,工資一提升,然后再跳槽,這樣導致沒法做到極致,跳個3-4次,10年就過去了,但是還遠不能成為那種工匠級的水平,在年齡上卻已經錯過沉淀的時間了。

“互聯網的模式,在某種程度上是毒瘤。發展集成電路芯片,需要把互聯網的模式認知去除。芯片行業需要長期積累、持續關注,需要八年、十年的積累,這個耐心和耐性很重要。” 楊清華強調。

另一方面,互聯網企業通過融資獲取高額資金補貼,并以此通過低價策略來搶流量,此舉破壞了商業正常的定價體系,影響芯片業的良性發展。

其中,最具代表性的互聯網企業,就是被業內人士稱為“硬件屠宰廠”的小米。一位芯片領域的創業者告訴記者,2013年前后,智能手環/腕表概念最為火爆,功能較多的智能腕表能賣到2000元,而小米當時以69元的低價推出手環,通過低價和明星企業的光環,短期內快速地獲得了市場銷量。小米手環一經推出,使得諸多智能手環企業紛紛倒閉。

“智能手環的企業變少之后,客戶減少,市場容量被大大壓縮。”一位上游的藍牙芯片企業告訴記者,“為了爭得有限的市場,藍牙芯片企業不得不壓價去出售,BLE藍牙芯片從早期的2美元,降到0.1美元,價格壓縮達20倍。開發一款藍牙芯片需要投入幾千萬元,早期的2美元是最早開拓市場的價格,隨著產品銷量起來后,藍牙芯片訂價在0.5美元為合理正常價,當前的0.1美元的售價幾乎沒有利潤。如果不按這個價格賣,企業會沒有訂單;按這個價格賣,只是在填前期開發投入的‘坑’,想再投入研發創造企業未來的‘高峰’實在太遙遠了。”

再以小米中繼器為例,起初小米在京東商城的定價為49元。一位業內人士分析指出:扣除快遞費、京東平臺費等,產品出貨價不到35元;扣除加工費5-8元,剩余20多元,而這20多元包含芯片、電阻電容、PCB板、天線、模具、包裝材料、組裝、加工貼片的費用等。這樣一來,產業鏈各環節的毛利在10%-5%甚至更低,共贏成為一種奢望。

任正非曾有一句這樣的話:王小二賣豆漿,能賣一塊錢一碗,為什么要賣五毛錢?產品的毛利,要限定在一定水平,太高或太低都不合適。

相比之下,國外半導體巨頭的利潤能達到50%,足夠的利潤使得企業能夠有更多的資金持續投入研發創新中。例如,英特爾一家公司一年的R&D費用達100多億美元,相當于集成電路大基金五年以來對全國半導體公司的投資。

互聯網的低價策略,最終犧牲的是產業鏈上游的企業。這位業內人士苦笑道:“小米經過的地方,寸草不生,生態被嚴重破壞。很多工廠,不接小米訂單沒飯吃;接了小米訂單,下一步沒飯吃。”

對于芯片企業而言,主要靠銷售硬件芯片來實現營收;沒有更多的下游終端客戶,芯片企業就無法實現更大的市場銷量。極低的利潤只能維持生存,芯片企業就無法有更多的投入來進行技術研發,由此企業發展壯大變得十分艱難。

這位業內人士告訴記者:“小米創始人雷軍作為行業標桿人物,不能只顧自身企業的發展,應該有責任感,與業內企業共同營造與維護良好、健康的產業環境。”

可能也會有讀者認為,小米的低價讓老百姓受益了,實則不然。這位企業家表示:“老百姓只是受益一時,因為老百姓更需要的是性價比高的產品,而非最低價的產品。像老人、軍人等特殊群體對智能腕表的要求還是很高,比如具有定位、測心率、血糖并與醫療機構合作,在發病時第一時間發現并關聯到合作醫院就醫等功能,而現在小米手環低定價,使得很少有企業愿意投入大筆資金來強化智能腕表的功能,這其實對消費者是一種損失。”

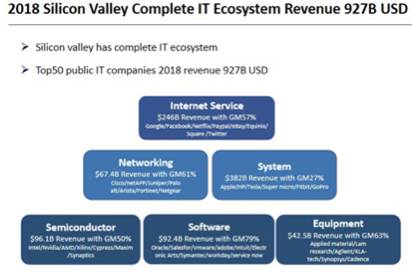

圖示:芯片業帶動整個電子信息產業的發展

雷軍曾經有一個言論“芯片按沙子價賣”,實則是對芯片在產業鏈上的價值的忽視和否定。

而互聯網的發展,離不開上游芯片的支撐。當前美國發動貿易戰,直接通過芯片環節來遏制中國的科技發展和經濟發展,這就是一個鮮活的證明。

“芯片是互聯網的根基。芯片1元的產值可帶動相關電子信息產業10元的產值,帶來100元的GDP。” 漢能投資董事總經理陳少民分析認為,“在過去60年當中,硅谷的半導體公司衍生出一個生態圈,分類為六個產業:底層的半導體、系統軟件、半導體設備及周邊,中層的網絡設備和系統整機公司,以及最上層的互聯網公司。”

缺失健全的風險投資體系

由于芯片領域的技術門檻高、資金投入高,且回報周期比較長,做芯片領域的創業難度巨大。

“創業難,創業做芯片更難!” 一位做無線路由芯片的創始人告訴記者。

雖然國內芯片領域也有做大做強的企業,比如龍頭企業華為海思等,然而不可忽視的是,海思發展前期的資金主要來自于華為交換機業務所得的利潤。當華為海思芯片能夠供華為手機使用后,華為手機則成為有力的終端支撐,進而形成一個企業閉環的生態。華為手機的合理、良性的定價體系,使得海思能夠獲取合理的營收和利潤,進而持續地進行技術研發投入,推出更具競爭力和創新性的芯片。

而對于國內更多的芯片企業而言,并沒有像華為這樣的模式做后盾。

對于一家初創的芯片公司而言,從發展技術到開發產品,至少得一兩年時間;再去打市場,也需要幾年時間。任何一家創業公司,基本上前面的三五年都是在燒錢。那么,錢從哪里來?

融資難,已成為國內芯片企業發展路上的攔路虎。在融資階段,民營老板不可能會投入這么多錢;上市公司也不會投錢;國企或者政府的投資要求是“零風險”,基本沒法做風險投資。雖然,我國在2014年成立了國家集成電路產業基金來扶持中國芯片產業的發展,但是目前大基金更多的是填補產業缺失,布局全產業鏈,扶持的主要是一些大的頭部企業,很少輻射到小企業。

然而,在硅谷,初創型的小企業反而是最具產業活力和創新力的公司。比如,2014年,剛剛成立3年的NEST被谷歌32億美元收購。在資本的助力下,NEST在智能家居技術和產品的研發將可保證持續投入。谷歌收購NEST,還掀起了智能家居產業的新一波浪潮。

再如,2014年Facebook 190億美元收購WhatsApp。WhatsApp當時只是一家成立5年的初創公司,公司早期一兩個工程師從車庫開始起步,這個應用幾年之內在Facebook和谷歌等巨頭的眼皮底下成長起來,成長為大家花重金購買的對象。WhatsApp在被Facebook收購之前,已經得到了資本的入股。這也是WhatsApp能夠從車庫不斷做大做強的重要因素。

華創投資管理基金投委會主席陳大同指出:“從上個世紀50年代到70年代,硅谷經過幾十年形成一套成熟系統——風險投資體系。硅谷的風險投資體系包括:開始只有技術時,如何估值;有產品沒銷售時,如何估值;有銷售時,如何估值;IPO時,如何估值。相應地,還有配套的律師服務、工資管理、董事會、事中審計等。這套體系,是硅谷最具價值的核心。”

這套硅谷的風險投資體系,2005年以前在國內幾乎完全缺失。后來,雖已陸續出現一些關注IC的投資公司,但是整個行業仍未形成一套完善的風險投資體系。

近期在中美貿易戰的警醒下,記者通過采訪了解到,國內芯片企業融資比以往容易一些,更多的資本愿意關注國內芯片項目,但這只是外界環境使然。

陳少民指出,芯片被形象地比喻為國家的“工業糧食”,是所有整機設備的“心臟”,是信息產業的核心。從過去全球半導體產值變化率和全球GDP變化率來看,半導體產業與宏觀經濟、利率波動、國際油價、地域政治等因素強相關,直接表現為與全球GDP走勢緊密相關。

“做芯片企業,需要有一份情懷,這樣企業方能走得長遠。”楊清華建議。

在當下中美貿易戰的警醒之下,要做大做強自主可控的國產芯片,營造一個良好、健康的產業環境至關重要。沒有健康良好的產業土壤,小企業很難發展壯大;而產業如果只有大企業,沒有創新活力的小企業,無法形成百花齊放的健康良好發展局面。 |